西浦田楽のはね能 ― 2011/04/05 13:59

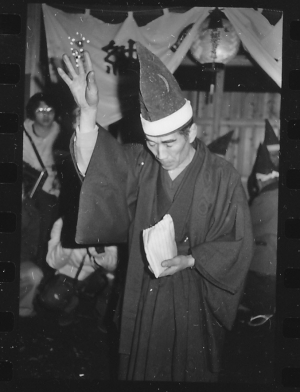

下の話の中で、能の古体の一つに「はね能」があると言われているが、1974年に撮影した西浦田楽のはね能の写真です。

旧暦1月18日の月の出から日の出までに行われる神事。

静岡県浜松市天竜区水窪町西浦(にしうら)の「観音堂」で行われる、「地能」33番にほか、「はね能(+閏舞)」「しずめ」と夜通し舞われます

ベタ焼きが一部不明で、順番がおかしいが、とりあえず写真貼り付けてみました。

旧暦1月18日の月の出から日の出までに行われる神事。

静岡県浜松市天竜区水窪町西浦(にしうら)の「観音堂」で行われる、「地能」33番にほか、「はね能(+閏舞)」「しずめ」と夜通し舞われます

ベタ焼きが一部不明で、順番がおかしいが、とりあえず写真貼り付けてみました。

はね能「高砂」

はね能「しょうじょう」 資料によれば謡は現行の猩々とほぼ同じだという。

田楽 たねまき 大豆を四方に蒔く。

「三番叟」

びんざさら

写真のベタが一部不足で時間の流れがつかめない。

フィルムのほうから西浦田楽の写真、再構築します。

1974年撮影の西浦田楽でした。

これからの祭りメモ

4月9~10日 長野県飯田市黒田人形

4月9~10日 岐阜県美濃大矢田ひんここ祭り

4月10日 山梨県甲府市天津司舞

4月13日 岐阜県本巣市能郷白山神社の能

4月13~17日 栃木県日光市二荒山弥生祭り

4月17~18日 静岡県森町小国神社舞楽

4月21~29日 京都市壬生狂言

5月3日 山形県鶴岡市黒川春日神社祈年祭の能

5月8日 山形県鶴岡市羽黒高寺八講 (田楽)

5月15日 栃木県宇都宮市二荒山神社田楽祭

5月17~18日 栃木県日光市千人武者行列

写真のベタが一部不足で時間の流れがつかめない。

フィルムのほうから西浦田楽の写真、再構築します。

1974年撮影の西浦田楽でした。

これからの祭りメモ

4月9~10日 長野県飯田市黒田人形

4月9~10日 岐阜県美濃大矢田ひんここ祭り

4月10日 山梨県甲府市天津司舞

4月13日 岐阜県本巣市能郷白山神社の能

4月13~17日 栃木県日光市二荒山弥生祭り

4月17~18日 静岡県森町小国神社舞楽

4月21~29日 京都市壬生狂言

5月3日 山形県鶴岡市黒川春日神社祈年祭の能

5月8日 山形県鶴岡市羽黒高寺八講 (田楽)

5月15日 栃木県宇都宮市二荒山神社田楽祭

5月17~18日 栃木県日光市千人武者行列

黒川能王祇祭2011年上座演目 ― 2011/01/17 13:29

2011年平成23年黒川能上座演目

式三番

絵馬/末広/八島/ぶす/羽衣/釣女/道成寺/こんかい/猩々

下座はこれから調べます。

下座演目

式三番/高砂/禰宜山伏/一角仙人/膏薬練/三輪/ブス/紅葉狩/針立雷/嵐山

(一角仙人黒川で初めて見る演目、3月か11月に再演して!オネガイ!!)

式三番

絵馬/末広/八島/ぶす/羽衣/釣女/道成寺/こんかい/猩々

下座はこれから調べます。

下座演目

式三番/高砂/禰宜山伏/一角仙人/膏薬練/三輪/ブス/紅葉狩/針立雷/嵐山

(一角仙人黒川で初めて見る演目、3月か11月に再演して!オネガイ!!)

説教節の聞き比べ ― 2010/11/19 00:20

最近、薩摩若太夫師と若松若太夫師の説教節を続けて聴く機会があった。

薩摩若太夫を聴いたのは国立小劇場で、秋川歌舞伎公演があったので、そのとき袖から聴いた。(撮影もしたが写真は遠慮して出しません) このときは八王子車人形との競演で演目は「小栗判官矢取りの段」 そのあと第13回若松若太夫独演会で「小栗判官矢取りの段」(弾き語り)を聴き、薩摩派と若松派の主張の違いが判ったような気がした。

若松若太夫は高音域が良く、三味線の手も多い。

薩摩若太夫は低音域が良く、三味線の手は若松派に比べると少ない感じがした。

写真は第13回若松若太夫独演会より。10月6日

薩摩若太夫を聴いたのは国立小劇場で、秋川歌舞伎公演があったので、そのとき袖から聴いた。(撮影もしたが写真は遠慮して出しません) このときは八王子車人形との競演で演目は「小栗判官矢取りの段」 そのあと第13回若松若太夫独演会で「小栗判官矢取りの段」(弾き語り)を聴き、薩摩派と若松派の主張の違いが判ったような気がした。

若松若太夫は高音域が良く、三味線の手も多い。

薩摩若太夫は低音域が良く、三味線の手は若松派に比べると少ない感じがした。

写真は第13回若松若太夫独演会より。10月6日

前座の若松由太夫師の「さんしょうだゆう」三味線は柏木孝夫師

由太夫は二代目若松若太夫の孫にあたる方。今回高音域の響きがたいへん良くなっていることに気が付いた。以前はちからまかせに謡っていたような感じだったが、今回の「さんしょうだゆう」では、聴かせどころでは、声が伸びていて、若松派の特徴(?)高音域を丁寧に謡っていた。これからが楽しみだ!

若松若太夫は二題でトリが「小栗判官矢取りの段」

薩摩若太夫師は元々は秋川歌舞伎あきる野座結成時から、義太夫三味線を習って弾いていたが、途中から説教に力を入れて、あきる野座を退座して、薩摩派説教節に活動の中心を移したかたです。詳しくは薩摩派のホームページを検索して調べてみてください。

個人的には私は、勝手に若松派の自称専属カメラマンで、若松若太夫三代目襲名披露から撮影させて頂いています。二代目薩摩若太夫の生声尾を聴いて、写真を撮れたのも良かった!!

二代目若松若太夫を戦後再び檜舞台に立たせた、青木さんの話は有名です。そのはなしは別の機会に!

2011年1月8日に八王子車人形との競演する会があります。

開場は成増駅そばの成増アクトホールです。

二代目若松若太夫を戦後再び檜舞台に立たせた、青木さんの話は有名です。そのはなしは別の機会に!

2011年1月8日に八王子車人形との競演する会があります。

開場は成増駅そばの成増アクトホールです。

日本の話芸の源流の一つである説教節、初代若松若太夫の芸は浪曲の一つの源流にもなっているようだ。

興味のあるかたは、ぜひ1月8日の若松若太夫の説教浄瑠璃鑑賞会にゆきましょう!!!

黒川水焔能での能「海士」 ― 2010/11/05 01:35

古いポジフィルムから

黒川能上座能「海士」

黒川能では仕事をしていることを表すために、赤いタスキを掛けて舞う。これも五流の能と違うところの一つだ!

黒川能上座能「海士」

黒川能では仕事をしていることを表すために、赤いタスキを掛けて舞う。これも五流の能と違うところの一つだ!

川崎民家園で秋川歌舞伎公演「寺子屋」 ― 2010/11/04 10:44

川崎市立日本民家園・国指定重要有形民俗文化財

元三重県志摩市大王町船越にあった農村歌舞伎舞台

元三重県志摩市大王町船越にあった農村歌舞伎舞台

安政四年(1857)建築。毎年旧六月の例祭に芝居を上演していた。

中村富十郎師の名前も見える、昭和27年の額

座頭 かしやま太夫のお話(寺子屋の解説)

前回・初演時に撮影できなかった「いろは送り」の名場面

続く!!

続く!!

最近のコメント